Qu’est-ce que c’est ?

La polymyalgia rhumatica est une pathologie inflammatoire rhumatismale systémique. Autrement dit, il s’agit d’une maladie qui touche plusieurs parties du corps. L’inflammation peut concerner la capsule articulaire, les bourses séreuses ou encore les synoviales.

Cette maladie inflammatoire fréquente touche 3 à 10 personnes sur 10 000. Elle n’est cependant détectable qu’après 50 ans en raison de critères d’apparition spécifiques.

Les symptômes de la polymyalgia rhumatica

Les symptômes de la polymyalgia rhumatica apparaissent de manière brutale. Ils sont en effet bien présents un jour alors qu’ils n’ont pas été remarqués la veille.

Il s’agit de douleurs qui se manifestent le plus souvent de manière unilatérale, que l’on peut facilement confondre avec une lubagor ou un polyneurite :

- les épaules : ce sont elles qui sont touchées dans 95 % des cas ;

- les poignets : c’est le deuxième endroit le plus courant, avec seulement 5 à 10 % de souffrances localisées à ce niveau.

A noter qu’on observe depuis trois ans une augmentation croissante des cas de patients touchés simultanément sur les épaules et les poignets.

La douleur est similaire à une courbature, avec un risque de perte de force ainsi qu’une importante raideur matinale. Elle s’accompagne de :

- une fièvre nocturne modérée ;

- une altération de l’état général ;

- une augmentation de la vitesse de sédimentation.

Les causes de la polymyalgia rhumatica

À l’heure actuelle, on ne sait pas pourquoi la maladie se déclenche. Elle n’a pas d’origine génétique prouvée.

Le diagnostic de la polymyalgia rhumatica

La durée de la maladie et la variation de sa sévérité d’un patient à l’autre rendent le diagnostic difficile.

Pour l’instant, les chercheurs s’appuient sur quatre critères spécifiques qui permettent de valider un diagnostic en cas de l’incidence d’au moins trois des quatre critères mentionnés ci-dessous :

- une gêne persistante pendant plus de deux semaines faite de douleurs musculaires, avec une raideur matinale dans la région de la nuque, des épaules, du bassin ou des fesses ;

- une VS supérieure à 40 mm ;

- des hémocultures négatives durant la crise ;

- une altération de l’état général accompagnée d’angoisse, d’anorexie et de fièvre.

Quelques examens sont pratiqués pour orienter le diagnostic, comme :

- une prise de sang pour mesurer le taux de la protéine C-réactive (CRP), un gène de l’inflammation ;

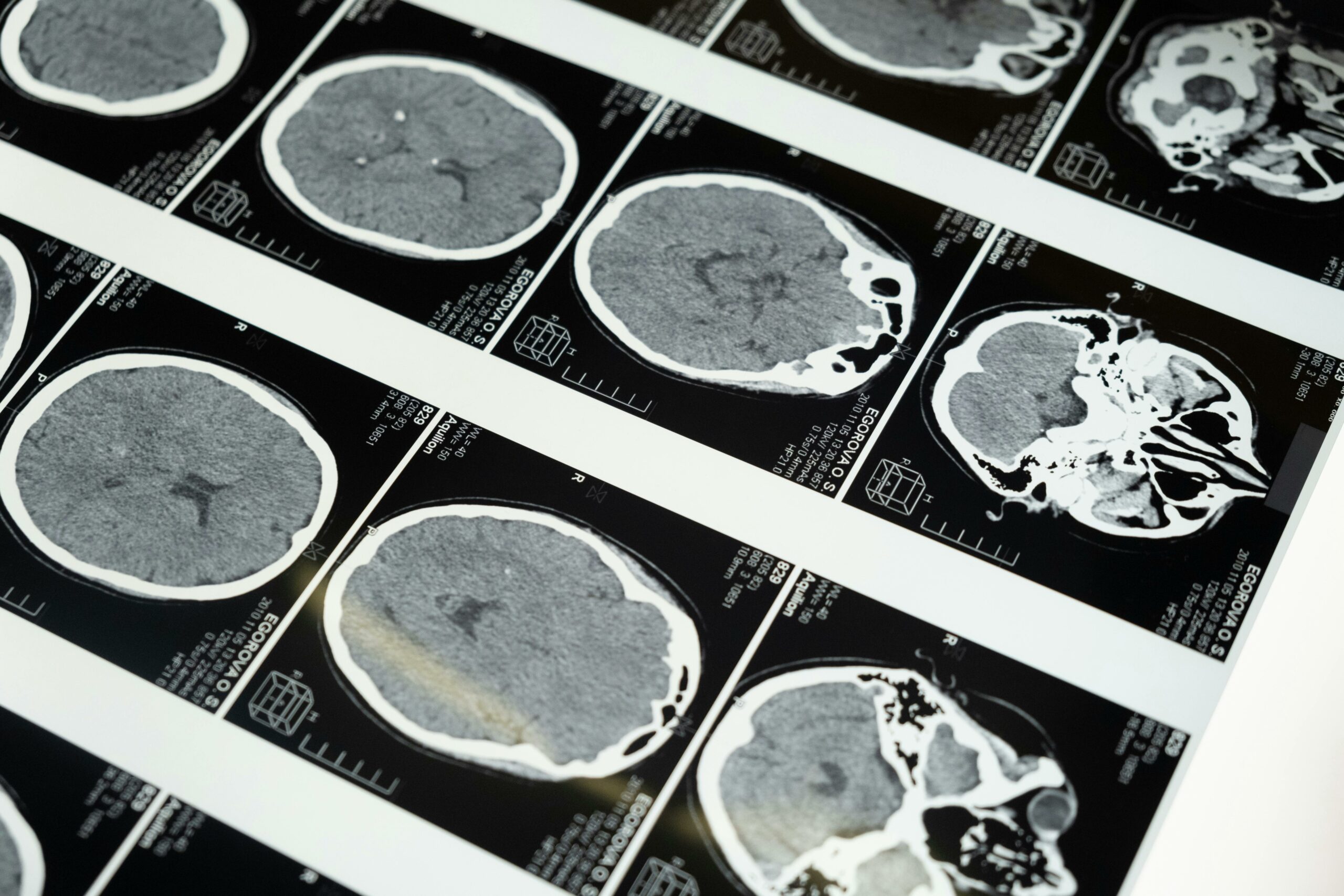

- une radiographie ou une échographie qui révèle une périarthrite scapulo-humérale,